Documenter

« Capter tant qu'il est encore temps les visages fanés, les mains tavelées, les regards si vifs de ceux qui ont vu ce que le reste de l'humanité ne peut qu'imaginer avec effroi. Écouter le récit de ces destins inouïs, les souvenirs épars, les frémissements des voix, les égarements aussi quand la vieillesse, peu à peu, ronge leur mémoire. »

Ce paragraphe, qu’écrit la journaliste Yannick Pasquet dans le grand format texte « Les derniers témoins des camps de la mort, jusqu'au bout contre l'oubli », résume à lui seul la démarche de l’AFP pour marquer les 80 ans de la Libération, le 27 janvier 1945 par l’Armée rouge, du camp d’extermination d'Auschwitz-Birkenau, symbole du Mal absolu, où quelque 1,1 million de personnes, dont environ un million de Juifs ainsi que des Tsiganes et des résistants polonais, furent assassinées.

Documenter, partout dans le monde, le plus possible, photographier, filmer, donner encore une fois la parole aux survivants des camps nazis de concentration, d’extermination, avant qu'ils ne disparaissent, expliquent Samantha Dubois, rédactrice en chef photo Europe, et Deborah Pasmantier, adjointe à la rédaction en chef centrale en charge des grands formats. Avant que la Shoah ne soit oubliée, « noyée dans la mémoire de l'Histoire » ou dans le flot incessant des réseaux sociaux, avant qu'elle ne soit déformée, révisée quand il n'y aura plus de témoin, comme les survivants confieront le craindre. Les plus jeunes, nés là-bas, ont 80 ans, les plus âgés près de 110 ans.

« Comment le monde a-t-il pu permettre Auschwitz ? » demande Marta Neuwirth, 95 ans, née en Hongrie, qui a été déportée à l’âge de 15 ans dans le plus grand camp de la mort situé en Pologne alors occupée par les Nazis. - Santiago, Chili - © Rodrigo Arangua / AFP

La force du regard

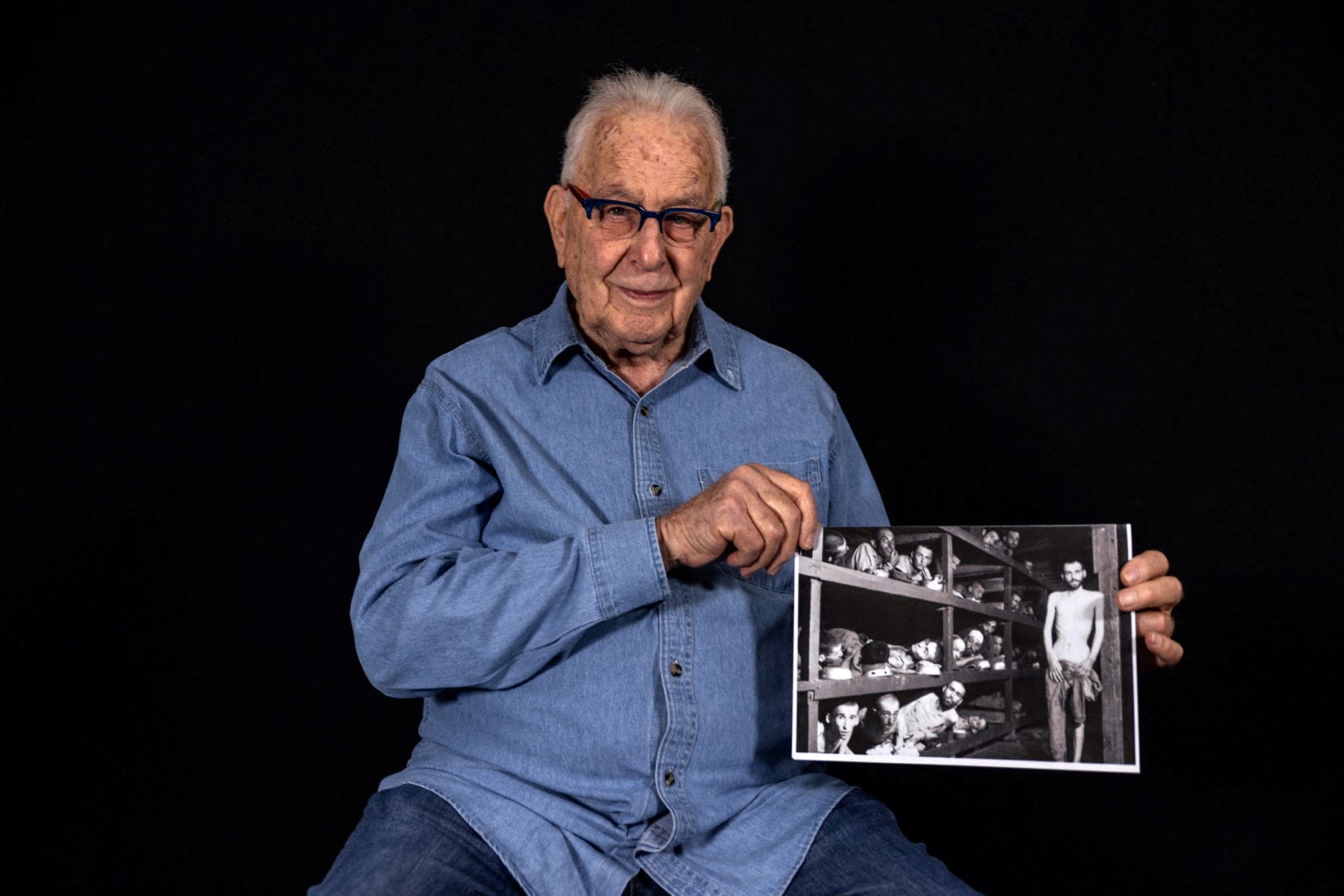

Entre novembre 2024 et janvier 2025, des photographes et journalistes reporters d’images de l'AFP sont allés à la rencontre de rescapés sur cinq continents, dans une quinzaine de pays : en Israël, aux États-Unis et au Canada, en France, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie ou en Allemagne, en Argentine, au Chili ou au Mexique, en Afrique du Sud... Ils leur ont demandé de poser chez eux ou en studio, seuls face à l'objectif, entourés de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou devant des murs tapissés de photos de leurs descendants, leur victoire face aux six millions de Juifs assassinés par la folie nazie.

« Je souhaitais des portraits de face car je voulais un échange entre eux et nous qui passe par le regard, à la fois sur leur histoire personnelle, leur parcours de survivants face à l'innommable, sur notre histoire commune - nous sommes les descendants de cette histoire - et sur ce à quoi cela nous renvoie aujourd'hui, entre antisémitisme et résurgence des populismes en Europe », explique Samantha Dubois qui a défini cette « charte image ». « C'était important aussi de les faire poser avec leur famille car cela représente la transmission, la continuité et la force de la vie. »

La presque centenaire Julia Wallach éprouve par moment des difficultés à parler, s’emmêle, s’interrompt, pleure. « C’est trop dur à raconter, trop dur », souffle cette Parisienne qui a survécu deux ans à Birkenau où un Nazi l’a fait descendre in extremis d'un camion à destination de la chambre à gaz. Pourtant, elle veut continuer de raconter. « Tant que je pourrai le faire, je le ferai. » - Paris, France - © Alain Jocard / AFP

Paroles directes

À chaque survivant, les photographes ont posé les quatre mêmes questions afin de recueillir leur parole pour les restituer dans le long format texte. Que demander que l’on ne saurait pas ? Comment interviewer ces personnes âgées au vécu dramatique, sans raviver leur traumatisme ? Comment inscrire ces témoignages dans le présent, dans l’actualité, le cœur de l’AFP ? La plupart des survivants ont déjà été interrogés plusieurs fois, à ce stade de leur vie la question qui se pose est celle de l’utilité du témoignage et de ce qu’il adviendra de cette mémoire quand il n’y aura plus de parole directe, ont répondu des historiens de la Shoah consultés pour avis.

« Il fallait donc se concentrer sur l’intime sans être trop intrusif, poser des questions ouvertes pour laisser affleurer ce qu’ils avaient envie de dire pour la première ou la dernière fois. Il fallait aussi se tourner vers les jeunes générations car nous sommes à ce point de bascule où se pose la question fondamentale de l'héritage dans un monde où l’antisémitisme est en résurgence comme rarement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et où les faits sont désormais relativisés », explique Deborah Pasmantier.

Nate Leipciger, Canadien de 96 ans né en Pologne, déporté à l'âge de 15 ans, évoque avec épouvante la déshumanisation immédiate, dès la descente des trains. « En quelques minutes, on passait de l’état d’homme libre à celui de détenu, avec un numéro sur le bras sans aucun papier d’identité », détaille-t-il. « On nous débarrassait de nos habits, de nos cheveux, de tout ce qui était personnel et on devenait juste un objet. » - Delray Beach, États-Unis - © Marco Bello / AFP

Que fallait-il dire de leur déportation ? Qu’ont-ils pu transmettre ? Que deviendra cette mémoire quand ils auront disparu ? Quelles sont leurs craintes et leurs espoirs pour ceux qui vivront après eux ?

À ces quatre questions, une cinquantaine de survivants ont répondu – beaucoup plus qu’imaginé au départ. « Des heures d’enregistrement, de témoignages durs à écouter, avec des larmes, des silences, de l’insondable ; et aussi des souvenirs heureux de l’enfance rejaillis soudain, des mots d’affection entre les survivants et leurs petits-enfants, des échanges complices avec les photographes comme lorsque la Sud-africaine Ella Blumenthal répète à Gianluigi Guercia: +tu ressembles vraiment à mon cousin de Paris+. Des voix qui parfois ont du mal à s’exprimer mais insistent pour le faire +car il le faut+ ; d’autres, d’une vivacité folle, qui parlent du +miracle de la vie+, malgré tout », décrit Deborah Pasmantier, qui a décrypté les fichiers audio.

Quel désarroi pour l'Autrichienne Sinti Rosa Schneeberger, 88 ans, déportée à l'âge de cinq ans dans le « camp tsigane » de Lackenbach (Autriche) de voir s’éteindre la culture et la langue de sa minorité à l’origine itinérante dans l’ouest de l’Europe. « Les Sintis sont en train de disparaître » car « la plupart sont morts durant la guerre » et il n'y a plus eu assez de survivants pour maintenir une communauté. - Villach, Autriche - © Joe Klamar / AFP

« Trop dur »

Parmi les personnes contactées via le Musée d’Auschwitz, « toutes n’ont pas accepté de témoigner, certaines parce que c’était trop dur, d’autres parce qu’elles étaient trop fatiguées », raconte le photographe polonais Wojtek Radwanski. « Certains étaient très âgés, avaient du mal à parler ou des problèmes de mémoire », dit le photographe argentin Juan Mabromata, basé à Buenos Aires, qui fait part aussi de son « embarras à leur demander s’ils avaient le bras tatoué ». « Personnellement, je regrette de ne pas l’avoir fait avant », dit ce dernier évoquant les rencontres qui l’ont marqué. Comme celle de Lola Mandelkier Sztrum, 101 ans, née en Pologne, déportée à Majdanek et Auschwitz dans son pays natal occupé par les nazis : « Elle avait le visage paisible et elle s’est endormie alors que je la prenais en photo. »

L’Argentine Lola Mandelkier Sztrum. - Buenos Aires, Argentine - © Juan Mabromata / AFP

Il y a aussi eu ce « moment vraiment intense pour tous » lors de la séance photo avec Petr Polacek, 88 ans, déporté à Theresienstadt dans la Tchécoslovaquie d’alors, son pays natal : « Durant l’interview on s’est rendu compte que sa fille était bouleversée de l’entendre raconter une partie de son histoire pour la toute première fois, ce qu’elle lui a reproché. »

« L'art de survivre »

Le photographe Gianluigi Guercia réécoute régulièrement l’enregistrement de sa conversation au Cap avec Ella Blumenthal, 103 ans, née en Pologne. « C’est la rencontre qui m’a le plus impressionné. J’ai été touché par la façon dont un être qui a survécu à Auschwitz et Majdanek pouvait être si positif. Elle mentionnait souvent l’ +art de survivre+ et en effet elle était une artiste en la matière. Une des histoires qu’elle m’a racontées était particulièrement émouvante : elle et sa nièce étaient dans la chambre à gaz, attendant d’être tuées, elles s’étaient déjà dit adieu mais quelqu’un a réalisé qu’elles étaient dans le mauvais groupe, on les a fait sortir, leur vie a été épargnée. Une telle histoire, une telle expérience aident à mettre les choses en perspective. »

La Sud-Africaine Ella Blumenthal avec sa fille Evelyn Kaplan. - Le Cap, Afrique du Sud - © Gianluigi Guercia / AFP

Il évoque aussi cette photo du bras tatoué de Henia Bryer, 100 ans, née en Pologne, déportée à Auschwitz. « C’est vraiment le symbole de la déshumanisation de l’être humain, le témoignage physique et visuel de la perpétration du Mal et la marque systématique presque bureaucratique de la méthode utilisée pour mener l’extermination complète d’un groupe spécifique de personnes », dit Gianluigi Guercia.

Le bras tatoué d’Henia Bryer. - Le Cap, Afrique du Sud - © Gianluigi Guercia / AFP

Basé à Varsovie, Wojtek Radwanski, a fait de nombreux sujets sur les survivants d’Auschwitz. « Cela fait partie du boulot en Pologne malheureusement », dit-il. Et pourtant, là encore, « avec chacun j’ai appris beaucoup de choses. Le plus émouvant a été la rencontre avec Marek Dunin-Wasowicz, 99 ans, déporté au camp de Stutthof dans la Pologne d'aujourd'hui, et son petit-fils : le lien qu’ils avaient, l’humour qu’ils partageaient, c’était merveilleux ».

Le Polonais Marek Dunin-Wasowicz et son petit-fils Roch. - Varsovie, Pologne - © Wojtek Radwanski / AFP

Transmettre

Une cinquantaine de portraits et une cinquante de pages de témoignages confiées à Yannick Pasquet qui a notamment couvert les derniers procès de nazis lors de son précédent poste à Berlin. Hasard de la vie, elle dirige le bureau d’Athènes où justement il ne reste aujourd’hui plus aucun survivant des Juifs de Thessalonique qui soit en mesure de s’exprimer.

Pour la rédaction du grand format, « l’idée était de faire de chaque témoignage quelque chose de personnel et qui nous fasse accéder à une forme d’universalité de la condition humaine. Dès la première lecture, une phrase m’a sauté aux yeux quand Marta Neuwirth déportée à l’âge de 15 ans à Auschwitz où elle a vu les femmes partir sans un cri à la chambre à gaz demande : + Comment le monde a-t-il pu permettre cela ? + Elle nous fait accéder, au-delà de son témoignage personnel, à la question fondamentale qui hante le monde depuis 1945. Un autre exemple est celui du Canadien Pinchas Gutter, 92 ans, né en Pologne, déporté notamment à Majdanek, qui raconte l’histoire de sa sœur jumelle assassinée à 11 ans dont il n’a plus qu’un seul souvenir, celui de sa tresse blonde : tout est dit, on peut tous, partout dans le monde, comprendre et s’identifier à un témoignage comme ça », dit Yannick Pasquet.

« Lire tous les témoignages a pris un temps considérable, c’était éprouvant », poursuit-elle, « et en même temps, malgré ce qu’ils ont vécu, malgré l’état sombre du monde actuel, ces survivants ont tous un message d’espoir, ils sont porteurs d’espoir ».

Naftali Fürst, Israélien de 92 ans né à Bratislava, déporté dans quatre camps dont Auschwitz-Birkenau, se rend depuis des années en Allemagne, en Autriche, en République tchèque et ailleurs. Des visites et des interventions « pour que les jeunes générations n'oublient jamais ce qu’il s’est passé ». - Haïfa, Israël - © Menahem Kahana / AFP

Suivant la même « charte image » que la photo, avec les mêmes quatre questions que le texte, une douzaine de portraits vidéos ont été réalisés. « Les témoignages étaient tellement forts que, pour la vidéo digitale long format, l’idée de faire un sujet où seuls les intervenants parlent, sans bandeau de contexte ou de narration, s’est vite imposée », explique Gabrielle Chatelain, adjointe vidéo à la rédaction en chef centrale. Un sujet de 12 minutes qui s’achève « naturellement » sur la Française Julia Wallach. Les images brutes de cette survivante de 99 ans déportée à Auschwitz sont à première vue à la limite de l’exploitable et pourtant tellement fortes. Elle a parfois du mal à parler, s’arrête, s’emmêle. Sa petite-fille essaye de la guider, la gronde gentiment, la taquine, l’embrasse : la vie. Et raconte à sa place l’histoire de sa grand-mère : la transmission.

Découvrez la couverture sur AFP News. Demandez un test gratuit.